Il nascere e il morire non sono solo l’origine e la fine di una vita, sono anche due esperienze complementari che viviamo più spesso di quanto si creda, poiché sono le due facce del cambiamento. La donna, lungo quel misterioso cammino chiamato “vita”, con l’arrivo del menarca comincia a convivere con il dolore fisico e, per una strana alchimia, forse è anche quest’ultimo che le scava dentro il sentire in modo prolettico. Accade, inoltre, che quando una stilla di vita sgorga nel suo ventre, il futuro possa avere per lei connotazioni nuove.

La maternità non rende migliori o più femminili di chi non può o non vuole fare questa esperienza, però rende diverse. E la fotografa Gianna Spada lo racconta molto bene, ora tra arditi simbolismi e poetiche metafore, ora scegliendo una chiarezza disarmante. Come dichiara il titolo, Io mamma? Io MAMMA!, il portfolio racconta di una maternità forse cercata o spiazzante, ma sicuramente sognata e poi attesa. Sì, perché quel racconto d’amore che va dipanandosi di fotografia in fotografia lo ha scritto per sé e il proprio figlio.

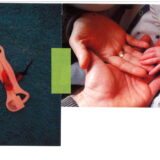

Il linguaggio scelto è volutamente straniante: si tratta di una serie di dittici realizzati a posteriori con foto scattate per lo più con lo smartphone, stampate al minilab e poi accostate in modo creativo, quasi a voler realizzare un collage di ricordi ed emozioni. Le unisce, infatti, dello scotch verde, come a voler dire che sebbene la vita possa scorrere burrascosa, fino a rubarsi l’equilibrio necessario a sopravvivere, alla fine rimettere insieme i pezzi, essere resilienti e avere speranza è possibile.

Tra i dittici ce n’è uno dai tratti verghiani; è quello che mostra la foto di un’insegna con la scritta “Accatta” accanto alla foto di una nota pubblicità premaman. Nel dialetto siciliano più obsoleto “accattari” non significa solo comprare, ma anche dare alla luce una nuova vita, che spesso è anche quella della madre rinata dal suo stesso ventre.

Un figlio, infatti, entra nel corpo di una madre in modo prepotente, perché lo fa passando per la sua testa e poi piombando giù nell’utero, dove si farà spazio per nove lunghi mesi, durante i quali, specie all’inizio, sarà come un estraneo cui bisognerà dare l’ospitalità degna di un Ulisse. Questo straniero si allontanerà dall’amante due volte: al termine del più intimo amplesso della vita mortale di una donna e quando la separazione dettata dalla maturità sarà naturale quanto quella del parto. Tutto ciò fa sì che una donna, allo scoprire di attendere un figlio, non faccia solo salti di gioia, ma pianga anche il suo male. Una parte della sua mente, infatti, si sente prigioniera del proprio corpo, che comincerà a chiederle ogni giorno di più. L’altra, invece, sarà presto attanagliata da due paure: quella di sopravvivere al proprio figlio e quella di non essere idonea a un ruolo per cui ha studiato solo passivamente, osservando i propri o altrui genitori. Con la prima paura si imparerà a convivere per il resto della vita, con la seconda si diventerà più maturi, scoprendo come i primi veri maestri di questo accidentato cammino siano proprio i figli. Questi ci abiteranno per sempre, ma come Calipso fece col suo amante, bisognerà lasciarli andare perché si compia un altro viaggio, su cui sarà incisa anche la eco del nostro nome.

Gianna, dunque, non ha scritto con la luce solo della sua maternità, ma della maternità. Il suo è un racconto universale con cui riflettere sul valore dell’accoglienza della vita e sul senso di gratitudine da riconoscerle. La stessa che l’autrice mai cesserà di rivolgere al padre ormai defunto, rimastole sempre accanto quale attento genitore e nonno di suo figlio. Il loro essere uno e trini è reso dall’immagine delle tre mani accanto a quella del cordone ombelicale reciso, ma è soprattutto la foto delle scarpe rosse dei suoi due uomini in strada che si carica di dense metafore. Non sto qui a esplicitarle, il lettore potrà interpretarle a suo modo osservando anche l’ultima foto, ossia quella che ritrae Gianna sotto la sua installazione, mentre guarda l’immagine dei suoi più grandi affetti.

Gianna Spada (Ragusa 1980)

Mamma e infermiera, ama viaggiare. Ha sempre avuto l’esigenza di fotografare per conservare memoria, da questa necessità nasce la sua passione per la fotografia che considera lo strumento evocativo per antonomasia. Negli anni ha preso parte a numerose collettive e dal 2024 è socia del Gruppo Fotografico Luce Iblea di Scicli. Nello stesso anno il suo portfolio Io mamma? Io mamma! ha vinto il secondo premio alla lettura portfolio del Premio Luce Iblea e ha ricevuto una menzione d’onore all’Etna Photo Meeting.